Budaya meniru - Bagian 1. Mengapa kita meniru?

Read in English

Dalam artikel yang terbagi ke dalam empat bagian, TFR mengobservasi dan melakukan analisis penyebab budaya meniru di Indonesia. Tujuan seri ini adalah untuk edukasi, informasi, serta memberikan masukan.

Foto: Vans melaporkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Ventela pada April 2020. Laporan tersebut menyatakan bahwa Ventela meniru desain dan garis di samping sepatu. Instagram menghapus foto sepatu Ventela pada akun Ventela dan akun reseller.

Menurut pendiri Calla The Label, Yeri Afriani, “Di Indonesia, perancang busana menggunakan referensi adalah hal yang umum, sulit untuk membedakan tiruan dengan inspirasi karena semuanya tidak jelas..”

Yeri pernah menghadapi langsung kasus plagiarisme ketika dia mendapati dua pabrik di Jakarta bekerja dengan merek lain untuk memproduksi rancangannya secara massal. Peristiwa yang dialami Yeri itu merupakan hal yang umum terjadi di seluruh dunia, bahkan di kalangan produsen barang mewah.

Maryallé juga pernah berurusan dengan masalah ini: “Sayangnya iya. Maryallé berulang kali mendapati pelanggan yang membeli produk kami dan meniru desain kami dengan pola yang sama persis. Yang lebih parah, mereka menjual barang itu dengan harga yang jauh lebih rendah. Sedih sekali melihat bagaimana orang bisa dengan mudahnya meniru kerja keras dan kreativitas saya untuk keuntungan mereka pribadi.”

Salah satu faktor yang mendukung budaya jiplak-menjiplak ini adalah celah dalam regulasi. Umumnya, hukum hak cipta hanya mencakup gambar, pahatan, gambar, koreografi, musik, program dan kode komputer, literatur, arsitektur, dan permainan. Hukum hak cipta tidak mencakup karya yang berhubungan dengan perkembangan merek busana.

Pakaian, tas, dan sepatu tidak dilindungi oleh hukum hak cipta karena barang-barang tersebut dianggap sebagai barang ‘fungsional’ dan diciptakan untuk menyelesaikan berbagai masalah teknis yang dihadapi manusia. Pakaian mencegah manusia bepergian tanpa busana, sementara sepatu mencegah manusia bertelanjang kaki. Ditambah tas dan perlengkapan lainnya, barang-barang ini memberi kenyamanan kepada manusia. Artinya, pola suatu pakaian bisa disalin tanpa menimbulkan pertikaian hukum.

Sayangnya, hal ini merupakan hukum universal. Perancis adalah satu-satunya negara yang memperketat hukum hak cipta pakaian karena busana adalah komoditas utama negara itu.

Pada tahun 2018, seniman Inggris-Liberia Lina Iris Viktor menggugat Kendrick Lamar dan SZA karena menggunakan karyanya dalam video musik “All the Stars” untuk film Black Panther tanpa seizinnya. Para pembuat film itu sebelumnya telah dua kali menghubungi Viktor untuk meminta izin atas penggunaan karyanya, namun dia menolak permintaan tersebut.

Surat yang dikirim ke para pembuat video musik itu merinci segmen sepanjang 19 detik yang “memasukkan tidak hanya penampilan unik karyanya yang langsung dapat dikenali, tetapi juga berbagai elemen tertentu yang dapat dilindungi hak cipta yang terdapat pada rangkaian lukisan 'Constellations,' termasuk motif-motif atau hewan-hewan mitos…”

Pengacara hak cipta, Nancy E. Wolff, yang saat ini menjabat sebagai presiden kelompok hak cipta Amerika Serikat, menjelaskan bahwa para pembuat video akan berargumen bahwa yang ditampilkan di video itu bukan tiruan yang sama persis. Namun, karena kuatnya elemen emas-di-atas-hitam dalam karya Viktor, Wolff berkata, “Mereka akan kelihatan sama.”

Lagi-lagi, sama seperti yang terjadi di dunia fesyen. Gaya tidak dilindungi.

Permintaan pasar juga berperan dalam mendorong plagiarisme. Tidak semua orang mampu membeli pakaian buatan desainer yang berharga mahal. Perusahaan menjadikan permintaan dan preferensi produk sebagai alasan untuk melakukan reka ulang desain dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial.

“Saya masih membeli produk fast fashion karena terjangkau. Saya hanya membeli barang high-end seperti blazer, sepatu, dan tas yang tahan lama,” kata seorang responden berusia 28 tahun.

Responden lainnya yang berusia 16 tahun mengatakan, “Saya beralih ke fast fashion karena tidak menemukan barang yang pas di toko barang bekas. Susah menemukan barang dengan kondisi bagus atau cocok untuk acara yang lebih formal di toko barang bekas.”

Tidak hanya dalam industri busana, meniru atau mengadopsi juga sudah mendarah daging di sektor-sektor lain, seperti bisnis dan budaya. Menurut sosiolog Everett Rogers, ada lima kategori pengguna inovasi: inovator, pengguna awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan laggard.

Foto: Lima kategori pengguna inovasi/TFR

Inovator adalah orang pertama yang mencoba suatu produk. Mereka bersedia mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru meskipun ada kemungkinan produk tersebut akan gagal. Hanya 2,5% individu di pasar yang masuk dalam kategori inovator.

Pengguna awal dikenal sebagai visioner. Mereka hampir sama dengan inovator karena mereka bersedia mengambil risiko dan menanam modal pada inovasi baru. Namun, bagi para pengguna awal, mempertahankan reputasi lebih penting daripada menjadi yang terdepan.

Di sisi lain, mereka yang berada dalam kategori mayoritas awal bersedia menggunakan sebuah inovasi saat inovasi tersebut telah mendapatkan momentum atau telah terbukti berhasil. Mayoritas akhir mirip dengan mayoritas awal, namun mereka hanya akan berkomitmen pada sebuah inovasi jika ada bantuan dan dukungan.

Laggard akan menggunakan sebuah inovasi hanya kalau diharuskan. Mereka cenderung menetap di zona nyaman. Sekitar 16% populasi pasar berada di kategori ini.

Berdasarkan karakteristik di atas, bisnis di Indonesia cenderung jatuh ke dalam kategori mayoritas akhir. Seorang investor pada Ideafest 2019 berkata, “Indonesia terlambat 10 tahun di bidang teknologi. Sebuah teknologi sudah ada di luar negeri selama 10 tahun baru masuk ke Indonesia.”

Hal ini terlihat dari perkembangan start-up teknologi di Indonesia. Perdagangan elektronik berkembang dengan pesat di Indonesia, padahal Amazon sudah ada sejak 1994. Kalau kita membandingkan gambaran besarnya, merek dan perusahan di AS dan Eropa sudah mendorong upaya pelestarian dan inklusivitas ke dalam nilai merek mereka.

Sektor manufaktur juga sudah bereksperimen dengan robotika dan mesin jahit otomatis. SoftWear Automation yang berbasis di AS, contohnya, mendisrupsi proses produksi pakaian dengan robotika dan komputasi canggih.

Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan pembobolan data dan keamanan, seperti yang baru-baru ini menimpa Tokopedia, salah satu perusahaan perdagangan elektronik terkemuka di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan diabaikannya antarmuka dan pengalaman pengguna di banyak situs.

Di sektor manufaktur, berbagai perusahaan melirik Indonesia karena upah tenaga kerja yang murah. Beberapa perusahaan, seperti Tuntex yang berbasis di Shanghai, mendirikan fasilitas produksi sembari membawa teknologi mereka ke Indonesia. Faktanya, pemerintah Cina mendorong sektor manufakturnya untuk menjadi pemimpin di pasar global melalui gerakan Made in China 2025 yang bertujuan untuk menyebarkan teknologi manufaktur canggih.

Foto: Penjual makanan di Surabaya, Indonesia/Unsplash

Faktor lain adalah pola pikir pengusaha. Meskipun sekitar 35% generasi muda Indonesia adalah pengusaha, perlu dicatat bahwa banyak masyarakat Indonesia mendirikan bisnis untuk menghindari pekerjaan dengan gaji minimum. Banyak juga yang membangun bisnis karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Contohnya, warung dan penjual makanan di pinggir jalan. Membangun bisnis adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Akhirnya, keuntungan lebih penting daripada inovasi.

Terlebih lagi, untuk berinovasi, perusahaan harus melakukan penelitian, percobaan, dan pengembangan produk. Ketiganya membutuhkan sumber daya manusia, upaya, biaya, dan waktu – tidak semua perusahaan sanggup melakukannya. SoftWear Automation, contohnya, menghabiskan waktu tujuh tahun untuk penelitian.

Hasilnya, banyak pebisnis memilih menciptakan dan menjalankan model bisnis yang sudah terbukti daripada mengambil risiko untuk berinovasi. Ketergantungan pada impor adalah salah satu buktinya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), impor barang konsumsi meningkat 7,11% dari Januari sampai Maret 2020. Menjual barang impor yang sudah populer di luar negeri sudah terbukti merupakan pilihan yang paling aman.

Hal yang juga lazim dilakukan adalah membuat ulang produk yang sedang menjadi tren. Contohnya, berapa banyak merek rias wajah yang meluncurkan lipstik setelah Kylie Jenner meluncurkan lip kits-nya pada 2018?

Kepopuleran produk yang mereka adopsi merupakan bukti bahwa produk tersebut diterima dengan baik oleh pasar. Artinya, risiko gagal lenyap. Ini juga merupakan salah satu ciri mayoritas akhir.

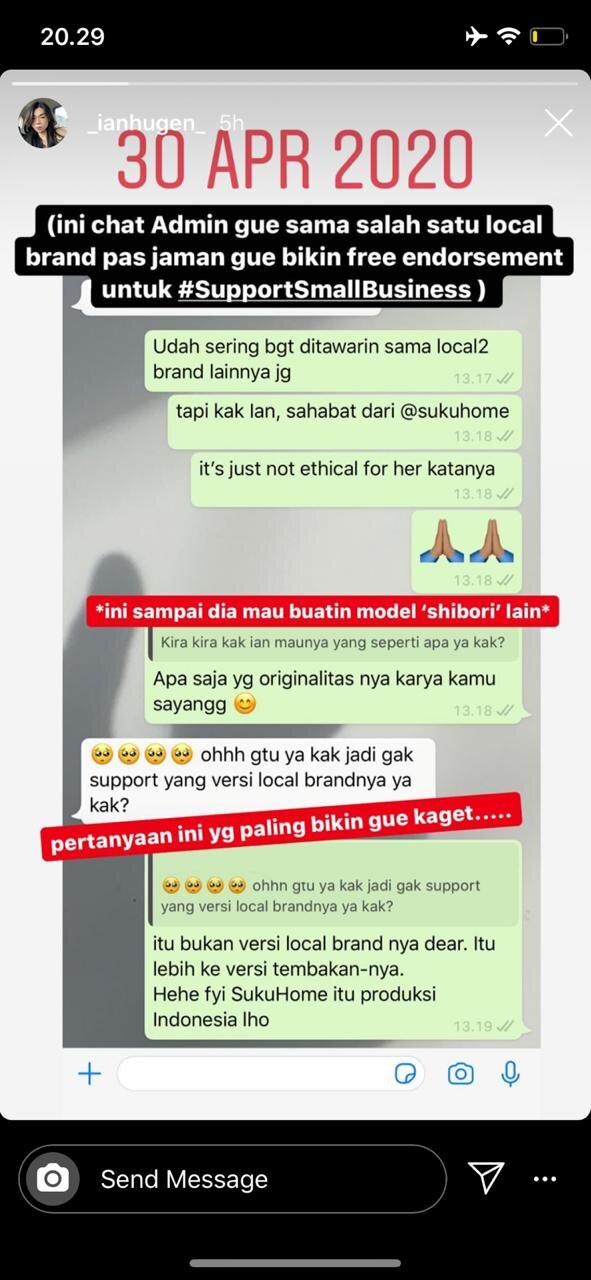

Foto: Postingan Instagram story yang dikirim Ian Hugen ke TFR sebagai referensi

Ian Hugan, seorang influencer media sosial, aktif mempromosikan pemikiran kreatif di industri kreatif Indonesia. Pada postingan Instagramnya baru-baru ini, Ian berkata bahwa dia seringkali menerima permintaan dari merek-merek yang meniru konsep dan rancangan merek ternama dan memperkenalkan produk mereka sebagai versi lokal.

“Banyak [merek] yang tidak paham perbedaan antara inspirasi dan meniru,” kata Ian. “Salah satu merek yang pernah saya tolak malah mengajari saya balik ‘shibori bukan punya merek ini,’ padahal bukan itu intinya.”

Plagiat, imitasi, jiplakan, dan tiruan memiliki makna yang sama, yaitu suatu tindakan mengambil hasil karya orang lain dan diaku sebagai milik sendiri meskipun karya tersebut telah diubah atau dimodifikasi sedikit. Penggunaan kata-kata tersebut tergantung konteksnya.

Plagiat sering digunakan untuk literatur, imitasi untuk perhiasan, jiplakan untuk desain, dan tiruan untuk fesyen. Banyak juga yang menyalahartikan istilah-istilah tersebut sebagai pemalsuan. Pemalsuan adalah tindakan meniru desain dan merek dagang. Kata kuncinya adalah merek dagang. Pemalsuan adalah pelanggaran hukum. Contohnya, pemalsuan tas merek mewah.

Plagiat, imitasi, jiplakan, dan tiruan tidak menggunakan logo dan merek dagang perusahaan lain. Mereka hanya menjiplak ide, konsep, dan desain lalu memodifikasi elemen-elemen produk tersebut, seperti bahan, warna, dan gambar.

Ambil contoh kasus Ventela dan Vans. Meskipun garis di samping sepatu Ventela tidak mirip dengan Vans, memutar garis dari atas ke bawah tetap dianggap sebagai tiruan karena yang mirip adalah konsepnya.

Struktur, penggunaan garis, dan, yang paling penting, tampilan secara keseluruhan sepatu Ventela mirip dengan Vans.

Sama halnya dengan kasus shibori. Seperti ikat, shibori memang tidak dimiliki oleh siapapun karena shibori adalah teknik. Yang membuat produk mirip satu sama lain adalah konsep dan desain.

Baik kita sadari atau tidak, pilih kasih terhadap budaya Barat berperan dalam menumbuhkan budaya adopsi di dalam masyarakat Indonesia, atau, dalam kata lain, budaya kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan rasnya. Belanda adalah ras kelas satu, diikuti oleh Arab dan Cina. Pribumi Indonesia disebut orang pedalaman, istilah kasar yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Seperti yang dikatakan oleh National Geographic, “Konsep kolonialisme berhubungan sangat dekat dengan imperialisme, yaitu kebijakan atau etos menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk mengontrol negara lain atau orang-orang yang mendasari kolonialisme.”

Sisa-sisa kolonialisme masih terlihat jelas hingga saat ini. Anggapan bahwa ras kulit putih adalah ras yang lebih tinggi tingkatannya adalah salah satu contoh.

Alhasil, identitas budaya hilang karena banyak yang tanpa sadar mematuhi standar Barat. Untuk membuktikan pernyataan ini, lihat saja persepsi kecantikan di masyarakat. Kulit berwarna terang dianggap sebagai standar kecantikan.

Beralih dari budaya pengadopsi ke inovasi adalah komitmen jangka panjang. Dukungan dari konsumen, pemerintah, dan investor akan membantu terwujudnya agenda ini. Para kreator atau pengusaha harus sungguh-sungguh membangun pemikiran kritis dan pola pikir pemecahan masalah. Industri kreatif Indonesia harus mendukung cita-cita ini secara berkesinambungan.

Mendorong kualitas dan individualitas harus menjadi fokus dari inisiatif ini. Merek-merek Indonesia seharusnya tidak melulu menyesuaikan diri dengan tren, tetapi melampaui dan mengaburkan norma-norma sosial.